Laymon non aveva il carisma furbesco di uno Stephen King mangiasoldi (curiosa quella frase attribuita al re che campeggiava in quasi tutte le copertine dello scrittore di Chicago nelle copie della Fanucci o della Sperling), o la levigata bellezza di un Clive Barker. Di lui la moglie ricorda la sua abitudine nel firmare dediche lunghissime sulle copie dei fan. Per il resto ricostruisce una giornata di lavoro tipica di quegli scrittori americani professionisti degli anni ’80. Regolari, abitudinari, quasi degli impiegati della macchina da scrivere: lavorava a casa, si alzava alle 9, caffè e poi a scrivere fino alle 11 e passa, pranzo, pisolino e poi ancora lavoro fino alle 15, quando si concedeva finalmente una bella birra gelata. Riassunta così potrebbe essere la giornata di un fantozzi qualunque. Un uomo della porta accanto. E Laymon aveva quella faccia lì, poco attraente ma simpatica. Anonima.

Era uno scrittore di genere. Di massa. Uno scrittore per un pubblico di lettori non troppo sopraffini. Da noi è stato tradotto abbastanza, prima dalla Fanucci, poi dalla Sperling (forse alla ricerca di altri Stephen King minori, infatti negli anni ’90 traducevano anche TED Klein o Tom Piccirilli, gente che oggi non trovi più nemmeno col lumicino), oggi dalla Indipendent Legions o dalla Cut-up. Non conosco i dati di vendita dei suoi libri e nemmeno i commenti dei suoi fans. Però conosco i libri che ho letto e posso parlare di quelli, dell’impressione che mi hanno lasciato. Un’impressione diffusa, che galleggia sopra quelle pagine come una nebbia verdognola. Richard Laymon era uno scrittore di genere, esattamente come i vari scrittori anonimi dei Racconti di Dracula o dei KKK italiani. Anche lui doveva portare a casa la pagnotta e gonfiare le pagine dei romanzi per avere un assegno più cospicuo. Ma a differenza degli scrittori nostrani, Laymon amava il genere. Non faceva il giudice o il giornalista e non doveva nascondersi dietro uno pseudonimo in attesa di svoltare e andare a occuparsi delle pagine scientifiche del quotidiano La Repubblica. Richard sceglieva liberamente cosa scrivere e sceglieva quello che gli piaceva.

Fin da ragazzino Laymon mi è apparso come qualcosa di diverso. Il suo stile trascurato, veloce, senza tutte le menate psicologiche e puritane di King, mi divertiva parecchio. Lessi La carne (traduzione Ornella Ranieri Davide) e La bara (traduzione Ornella Ranieri Davide) delle edizioni Fanucci praticamente quando uscirono, ossia nel 1993 e 1992. Erano gli anni di quella grande rivista horror della Acme, Nosferatu, gli anni di Splatter e Mostri. Lo splatterpunk sembrava attecchire anche da noi in Italia. Poi una feroce censura su fumetti e pubblicazioni di genere mise fine alla mia adolescenza e a quella di molti altri… In quei romanzi Laymon sembrava fare il verso a certo cinema horror estremo degli anni ’80. I suoi gusti non erano molto lontani da Re-animator, o certi prodotti della Troma, o dai film slasher dei primi anni ’80. Ne La carne Laymon metteva in scena un parassita cannibale che rimandava praticamente a un film misconosciuto e divertentissimo come Brain Damage di Frank Henenlotter, sorta di gemello filmico di Richard. Lo scrittore aveva il pregio di imbastire romanzi abbastanza lunghi su dei plot deliranti su cui nessuno avrebbe scommesso; inoltre infarciva le sue pagine di un sesso pecoreccio che non era poi tanto lontano da quello appiccicoso dei porno fumetti neri italiani (i vari Oltretomba, Terror, Il vampiro presenta, eccetera). A Richard piaceva divertirsi mentre scriveva e non si faceva mancare nulla. A Richard piaceva divertire il suo lettore. Non aveva pretese autoriali come King o Straub (uno che, personalmente, ho sempre trovato noiosissimo e sopravvalutato) e non aveva messaggi da comunicare. I suoi romanzi (La bara invece sembrava una cosa con le vampire sporcaccione di Jess Franco e Jean Rollin che si incontravano col revival vampiresco inaugurato da Stephen King con Le notti di Salem, da noi tradotto dalla Sonzogno nel 1979) non avevano paura di sporcarsi col sesso degenere, le scene estreme e un’immaginazione degradata da discount culturale. Il suo primo romanzo, il celebre La casa della bestia, uscì addirittura per Urania nel 1984 nella traduzione preziosa di Beata della Frattina e sotto la cura redazionale di Laura Grimaldi. La casa della bestia è una delle cose che preferisco di Richard. L’avrò letto almeno una decina di volte. Stephen King, nel saggio Danse Macabre è alquanto tranciante, ma sappiamo che zio Stephen non capisce un cazzo…

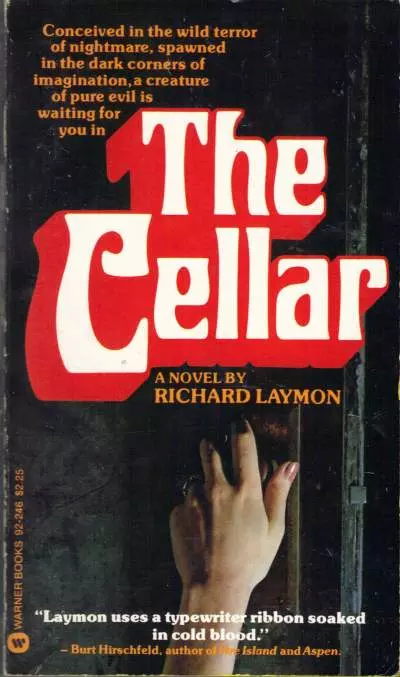

The cellar (questo il titolo originale) risale al 1980 ed è un thriller/slasher ambientato in una casa maledetta, una delle tante case d’ottobre che infestano la letteratura americana. Baracconi, luna park, giostre, manichini, pupazzi che appartengono ormai a un immaginario occidentale espanso - il motivo è che il cinema e la letteratura americana degli ultimi 40 anni li ha eletti a luoghi privilegiati del racconto horror. La casa della bestia non è da meno e mescola gli elementi del giallo a quelli dello slasher, con una serie di ammazzamenti brutali, violenze sessuali e una serializzazione dell’orrore esplicitata fin dalla splendida copertina di Karel Thole (la trama gira attorno ad una magione in cui sono avvenuti/avvengono dei delitti; i proprietari della casa decidono di trarne profitto allestendo dei manichini sconciati e sanguinolenti a ricostruire gli oscuri fatti di sangue; ovviamente morti e spettacolo continueranno). Ecco, questa deriva slasher è forse la caratteristica che mi ha colpito di più in Laymon. Egli è l’unico scrittore ad avermi restituito la sensazione su carta di certe pellicole anni ’80. Un altro romanzo come L’isola del 1991 (oggi tradotto dalla Indipendent legions) è infatti uno slasher ironico e brutale che potrebbe tranquillamente stare tra uno Sleepaway Camp e un Savage Weekend; Laymon costruisce una trama semplicissima, senza psicologia o i finti abboccamenti identificativi e si concentra sull’azione, le morti e il sesso, seguendo i medesimi percorsi narrativi dei tanti scribacchini anonimi dei Racconti di Dracula o dei KKK.

Nella narrativa dello scrittore di Chicago forse salta ancora più all’occhio quella commistione tra orrore e sesso tipica del fumetto nero italiano degli anni 70, penso soprattutto ad una collana per necrofili come Oltretomba. Credo che a Richard sarebbe piaciuta assai. Questo connubio tra messa in scena del macabro e realtà tornava nel seguito de La casa della bestia, ossia Il ritorno della bestia (oggi finalmente disponibile anche in italiano per Indipendent legions con traduzione d’autore di Paolo di Orazio). Anche qui una serie di personaggi qualunque tornano ad aggirarsi nelle stanze da tunnel dell’orrore della casa e i delitti riprendono. Il ritorno della bestia è del 1986 e sembra incorporare alcune suggestioni dalla dimora maledetta al centro del film horror di Lucio Fulci Quella villa accanto al cimitero (ad esempio il truce ammazzamento di una coppietta che si mette a scopare nei pressi della dimora e finisce affettata dal mostro). La casa al centro del romanzo assomiglia a quella del dottor Freudstein, o a quella altrettanto rassicurante della Villa Verde, più volte al centro della vicenda del mostro di Firenze nel corso degli anni ’80 e piena di messe nere, mummificatori e puttane. Un altro richiamo (casuale? Forse no. Credo che Richard si cibasse del nostro cinema horror; Fulci o Argento, allora, erano parecchio famosi…) sembrerebbe quello de La casa con le scale nel buio di Lamberto Bava, insomma testi filmici imperniati su una sinistra magione (o una magione post-moderna e minimalista nel caso di Bava) e orribili delitti. Un altro romanzo come Notte senza fine (un Fanucci del 1994 oggi ormai rarissimo, nella collana de Il libro d’oro, che andava cercando di illustrare e tradurre gli ultimi esponenti della letteratura di genere americana) anticipava la moda degli “home invasion”, quella dove una classica famigliola felice se ne rimane nella sua casetta bella arredata quando arrivano i soliti maniaci malati a farli a pezzi; Notte senza fine (traduzione di Ornella Ranieri Davide) iniziava subito in quarta, con un gruppo di pazzi senza arte ne parte che aggredivano nel sonno un intero quartiere e poi si concentravano su una ragazzina sopravvissuta alla strage. Anche qui le strutture d’azione del cinema slasher sono molto presenti. Ne Gli alberi di satana (un paperback della Sperling del 1997) Laymon metteva su carta con largo anticipo una sorta di “Wrong turn” boschivo che andava a pescare nel cinema wilderness americano degli anni ’70, raggiungendo livelli di divertimento e azione impensabili per un sacco di altri scrittori (americani, italiani e non).

La sensazione, mano mano che li leggevo, era sempre quella: di ritrovare una voce amica e sorniona, una voce tranquilla, che mi sussurrava le peggiori sevizie del mondo senza scomporsi più di tanto. Laymon era uno scrittore di genere fiero di esserlo e puntava subito a divertire divertendosi. Il suo immaginario era nutrito dai film horror di allora, quelli degli anni ’70 e ’80 in particolare, dove sesso e sangue si intrecciavano per alzare il testosterone dello spettatore. Laymon era lontanissimo dall’horror politico di Romero e Craven. Il suo orrore è molto fisico, concreto (maniaci, zombi, vampire, quasi mai fantasmi o esseri eterei), contemporaneo, ma senza quel bisogno sociologico che sostiene molte pagine di gente come McCammon e King. Dalle pagine di Richard Laymon esce l’idea di una società americana ormai globale, un immenso supermarker in cui è possibile trovare di tutto; un non-luogo saturato e alienato pieno di mostri della porta accanto e indifferenza. Recentemente la Indipedent Legions ha editato un romanzo del 1988, La tana di mezzanotte (traduzione di Daniele Bonfanti) che praticamente miscela Psyco con The Descent, solo che The Descent manco esisteva nel 1988 e Laymon aveva già immaginato delle profondità della terra infestate da una particolare razza di cannibali sessuali. Anche qui siamo di fronte a un romanzo veloce, senza cazzi, che va dritto al punto, ossia far girare le pagine e passare il tempo con leggerezza e divertimento. Certo, forse per apprezzare davvero fino in fondo Richard Laymon non si deve essere una persona troppo fine, con la puzza sotto il naso, un intellettualoide…

Riprendo il filo del discorso dopo una lunga interruzione. Il filo dei pensieri si è perso, ora cerco di seguire nuovi percorsi, sempre senza rileggere, rileggermi (non c’è tempo per questi narcisismi, la vita è troppo breve e non sono pagato per scrivere queste o altre righe, non mi chiamo Stefano Re); Laymon nel suo corpo a corpo con la parola scritta non poteva recuperare l’immagine zoppicante del morto vivente, lo zombie, zombi in italiano. E lo fa in maniera progressiva, prima con dei racconti, di cui il primo pubblicato in una fortunata antologia, Book of the dead, tradotto da noi da Gianni Montanari per Gli squali Bompiani diretti da Daniele Brolli nel 1995. Un tascabile, una raccolta di racconti con prefazione di George Romero e saggio introduttivo - quasi un manifesto splatterpunk di scritture d’epoca reaganiana in cui l’obiettivo politico (se ve n’è stato veramente uno) s’è perso - di Skipp & Spector, coppia di penna poi scoppiata e svanita, almeno da noi. Quella antologia, consumatissima, cont(eneva)iene racconti dei migliori scrittori di genere degli anni ’80, Stephen King, Ramsey Campbell, Rasnic Tem, Douglas Winter, Joe Lansdale (allora ancora poco noto da noi), David J. Schow, Robert McCammon e Laymon. Ognuno scrive una cosa sul genere degli zombi romeriani. Siamo nel 1989 e Laymon se ne esce con un racconto gustoso intitolato “La mensa”. I rimandi sembrano rimandare alle gesta del mostro di Firenze, una coppia che amoreggia in una radura, un individuo che li sorprende, fa saltare la testa al ragazzo, sequestra la bella giovane e la trascina in una radura desolata, già teatro dei suoi precedenti omicidi. Laymon mette in scena le gesta di un fantomatico serial killer di donne, un tale “Mietitore” che taglia seni un po' come faceva ancora pochi anni prima il seriale fiorentino. A sconvolgere il ménage tra la vittima e il suo carnefice arrivano i rimasugli delle sette vittime precedenti, sepolte e scarnificate dal pazzo in quel luogo; si tratta di cadaveri rianimati prontamente da un’epidemia non specificata che affonda le radici nella grammatica di Romero. Non proseguo per non rovinare la sorpresa. La mescolanza tra thriller e horror (sempre asciutto, senza peli sulla lingua, con uno spiccato interesse per le cose sessuali, un porno orrore su cui Laymon non abbozza mai, con una delle zombi che trancia il pene del Mietitore, quasi in un abbozzo gore di orgia sfrenata) piace parecchio al nostro e da qui i rimandi ai nostri pornofumetti degli anni ’70 o al cinema porno-gore di Joe D’Amato, regista che, credo, avrebbe apprezzato. Laymon, in un tempo leccato e digitale come il nostro, è duro da ripescare e rimettere in circolazione. Sempre nel 1989 il nostro continua a pensare ai morti viventi e scrive un racconto lungo tradotto dalla Cut-up.

Del 1991 è Una notte di pioggia, romanzo sul genere zombesco tradotto da noi da Luigi Schenoni per la Sperling paperback nel 1996. La trama ha la consueta sciattezza degli altri, un luogo comune su cui nemmeno Stephen King avrebbe osato. Alcuni teppisti torturano e bruciano un ragazzo di colore che amoreggiava con una ragazza bianca e poco dopo dal cielo cade una pioggia nera e oleosa; chiunque ne entri in contatto si trasforma in uno zombi famelico e pazzo. Sorvolo sull’intreccio horror, tanto i personaggi di Richard Laymon sono secchi e inconsistenti, tanto che si fa fatica a distinguerli, e non aiuta che i nomi siano così dannatamente simili tra loro; il plot è alquanto canonico, con le persone che si barricano qua e là e cercano di mettere in salvo i propri cari; l’interesse di Una notte di pioggia sta nel suo essere un romanzo di zombi, quindi puro genere, forse ancora più che i precedenti, romanzo zombesco masticato e pensato in un decennio (gli anni ’90) in cui l’horror è quasi morto, lesso, metalinguistico. Gli zombi sono a un passo dal dissolvimento sul grande schermo e la rinascita degli anni zero è impensabile. Eppure Laymon, mentre altri della sua generazione muoiono, smettono di scrivere o cercano di rifarsi il maquillage, si impegola con una storia di 290 pagine, scritta con la consueta asciuttezza, forti dosi di razzismo (la parola “negro” si spreca, attraversando la pagina come un sasso) e un sesso disturbato e pedofilo che scorre sotto la pelle della pagina, qui più che mai pagina pellicola, anche senza bisogno dei giochini linguistici da sceneggiatura fumettistico/cinematografara dello Sclavi dellamortiano; Laymon scrive dei suoi spettri imprigionati nel super8 della pagina paperback, con uno slancio cieco che fa sfracellare e sbandare la trama e i personaggi, quasi un flusso, una prosa automatica, già cannibale e più cannibale dei cannibali fighetti inventati, guarda caso sempre da Daniele Brolli con l’antologia Einaudi del 1996, sempre quel 1996, anno chiave per una svolta dei luoghi comuni che nutrono il profondo della nostra editoria; Laymon quasi si accosta con questo libro a quella antologia, per liberare tutte le figure retoriche dell’immaginario horror, tanto che la sua prosa, anche senza marche, rutti e scorregge (che piacciono tanto a Lagioia quando legge Stephen King), vive l’automatica essenza della quotidianità; questa scrittura automatica (in tutto e per tutto aderente a quella dei Max Dave, Frank Graegorius, Laura Toscano), questo slancio banale verso la superficie della pagina da riempire per adempiere alle richieste degli editor, per vendere più copie possibili riciclando idee, spunti, immagini già in circolo nella placenta audiovisiva di allora, questa aderenza, dicevo, a una prosa distruttiva e sfracellata, d’un minimalismo senza peso che non vuole alludere a nulla, che non vuole piacere troppo agli intellettuali, pare far coppia col gemello letterario Aldo 9 (che in realtà è abitato da una lucidità cristallina), anche lui imprigionato nelle pieghe dei cannibali, o dell’horror, anche lui abitato da luoghi comuni del reale e per questo proiettato alle soglie della paura quotidiana. Laymon, come Aldo Nove, si immerge laconico nei fanghi putridi di un cinema-scrittura che è corpo di lattice, declinato al presente e senza futuro, fatto di zombi negroidi senza rabbia, cinismo e disperazione che non verranno mai riscattati da alcun pezzo critico di Nicola Lagioia o Fabio Camilletti. Una prosa performance quella di Laymon perfetta per la società signorile di massa di chi non legge, né lavora, né fa un cazzo, in attesa di ereditare qualcosa da qualcuno o postare qualcosa prima che una pioggia oleosa faccia salire in superficie ciò che siamo veramente…

(altra lunga pausa, riprendo in mano gli appunti senza rileggere quello che ho scritto prima, quasi all’oscuro della mia stessa mano sinistra) Melodia in nero, romanzo del ’93, tradotto da noi nel ’96: si tratta di un thriller psicologico di quelli che vanno parecchio oggi; in realtà qualcosa di anomalo per il nostro, abituato a trame poco suggerenti, condite con abbondanti dosi di sangue e sesso. Non che le due cose non manchino: come thriller Melodia in nero (sempre uno Sperling paperback) è abbastanza basico, banale, scritto come sempre con una prosa che pare tirata via da uno che procede a tentoni senza sapere bene dove andrà a parare. In realtà il romanzo è alquanto noioso, poco ispirato, senza il brio (scomposto) degli altri lavori. La trama si arrocca stancamente su due sorelle, uno strano investimento, visioni paranormali e telefonate oscene nel cuore della notte. Ma tutto del libro concorre a farlo dimenticare, a partire dalla copertina anonima e dalla solita frase (qui pare quasi una presa in giro) di lancio di Stephen King, uno che non amava molto Richard.

Arrivo alla fine. Ci sarebbero ancora tre libri. Uno non l’ho mai preso per pigrizia. Uno è un Fanucci dall’edizione talmente brutta che nemmeno ti vien voglia di leggerlo. Poi rimane l’ultimo, Il Luna Park dell’orrore, uno Sperling del 1993, uscito per la prima volta nel 1989 con il titolo di Funland.

I luna park e i tunnel dell’orrore fanno parte dell’immaginario perturbante dei film dell’orrore. Personalmente ricordo alcune scene del bel thriller di Alfonso Brescia, Ragazza tutta nuda assassinata nel parco (1972), o un omicidio in Gatti rossi in un labirinto di vetro (1975), e poi il film di Tobe Hooper, The Funhouse, slasher del 1981 che in qualche modo trasforma in archetipo moderno questi luoghi, già abitati dai fantasmi ridanciani e alcolizzati della grande depressione, o dei freaks scomposti di quel grande poeta cinico che fu Tod Browning. Anche Stephen King, in tempi recenti, dirà la sua con un romanzo breve, Joyland, ennesima (e stupefacente a dire il vero) variazione di un’eterna estate adolescenziale in cui un vortice di amore, morte e paura ci trasforma in adulti. Sul genere c’era passato anche Richard, appunto nel 1989. Il suo Funland però è un pochino diverso rispetto a questi modelli. Non ha il fantasma di King, o l’assassino deforme di Hooper e nemmeno altri maniaci mascherati come in Gatti rossi in un labirinto di vetro. Laymon questa volta ci sorprende, evitando una strada precisa. Nel romanzo abbiamo quelle ambientazioni lì, certo, la casa della paura, le statue dei mostri, i clown, eccetera, però lo scrittore di Chicago sembra avere la testa altrove. Il suo Luna Park è una macchina senza un vero motore narrativo, un libro che non sembra decollare mai, perso in una storia poco interessante (forse una notizia di cronaca che deve averlo colpito) che vede una sorta di degenerazione sociale (quasi una resa dei conti alla Walking dead) tra dei barboni accampati nel luna park e dei giovani locali che li vogliono cacciare. Il tira e molla da una parte e dall’altra degenera in una violenza che non ha più buoni e cattivi, sconfinando in una parabola distruttiva forse più vicina al Carpenter di 1997 che a certo cinema horror del periodo. In qualche modo il Luna Park, pur mettendo in scena le scenografie dell’eterno carnival gotico americano, vuole andare a parare altrove, senza più mostri o maniaci con l’ascia. Rimangono solo le statue, gli ottovolanti, le insegne luminose, ultimi bagliori di un genere declinato su un genere umano asciugato da qualunque forma consolatoria di morale e civiltà. Nel complesso è un libro non riuscito, senza mordente e con personaggi incolore, ma colpisce questa ennesima volontà suicida di uno scrittore che sembra sempre rincorrere le pagine e le parole, improvvisando una tabula rasa letteraria sulla propria macchina da scrivere. Forse l’ispirazione, oltre a fatti di cronaca avvenuti in diverse zone della California, sembra rimandare a quei barboni zombi, ombre strisciate fuori da qualche tomba metropolitana, nel capolavoro di John Carpenter Il signore del male. Nella mia copia, comprata da qualche parte nell’usato, rimane la traccia di una precedente lettrice. Nella prima pagina all’interno, in alto a destra, una calligrafia che mi pare femminile scrive: “finito 1. 9. 2000” e a seguire la firma incomprensibile di un nome di battesimo. Nient’altro. Mi colpisce che un libro uscito nel 1989 in americano e tradotto da noi nel 1993 sia arrivato nelle mani di qualcuno che l’ha letto nel 2000. Lo teneva da parte? L’ha comprato dopo? Nel duemila la copia era ancora in commercio? Mi colpisce perché in quel primo settembre del 2000 Richard era ancora vivo (gli restavano ancora circa 5 mesi da vivere) e stava pubblicando quello che sarebbe stato il suo ultimo romanzo. L’anno dopo ci sarebbe stato il G8 di Genova e il crollo delle Torri Gemelle. Un altro mondo alle porte. Chissà se l’anonima lettrice avrebbe saputo della morte di Richard in quel turbine di eventi. Chissà quando avrebbe deciso di separarsi da quella copia di Funland? E chissà se ci avrebbe mai ripensato negli anni, magari quando i brandelli svolazzanti nel vento di una tenda le avrebbero riportato la mente a quelle ombre strisciate fuori dalle tombe di cartapesta della casa degli orrori in cui viviamo. Ciao Richard! Le copie dei tuoi libri oggi riposano accanto alle copie ingiallite delle edizioni ACME, vicino a quintalate di pornofumetti anni ’70, sepolte sotto pile di KKK e Racconti di Dracula o fotoromanzi. Sei in buona compagnia. Fai dolci sogni…